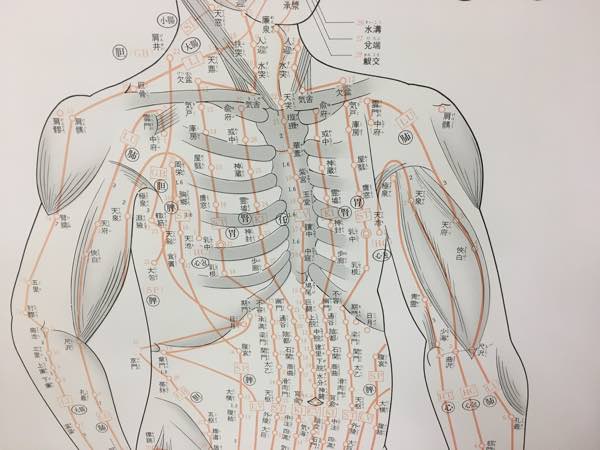

東洋医学の治療と経絡は関係が深いです

経絡といえば、ツボを結んだ線だと思っていませんか?

患者さんの病気を知るためには

経絡の流注を勉強するのが一番です

流注はツボを結んだ線ではなく

幅があって立体的なものです

まず、全体の仕組みから

一つ一つの経絡まで詳しく見ていきます

経絡全体の仕組み

流注の順番ですが

中焦→肺→大腸→胃→脾→心→小腸

→膀胱→腎→心包→三焦→胆→肝→肺

となっています

まず始まりが中焦で

そこからから肺経に行くのはなぜでしょう?

難経1難でも、諸脉は尺部に集まるとあります

なぜでしょう?

中焦で吸収された水穀の精微が

肺臓の呼吸で氣血栄衛になるからです

その氣血栄衛が経絡を流れるので

流注も中焦→肺臓となっているのだと思われます

流注の最後の肝経からはどうなっているでしょうか?

肝経の最後は2種類あります

百会で督脈に交わる

肺経に接続する

中焦には行きません

これは一旦作られた氣血はぐるぐると回り巡ることを示唆しています

氣血栄衛は天地人の邪気を受けて

防衛し消費し、需要と供給によって

増減します

その際、一番大切なのは

中焦と肺臓ということになります

(肺臓へ続く)

-

-

太陰肺経流注の臨床的な解説

太陰肺経の流注ですが まず、wikiにある霊枢の流注を載せます 太字になっているところについて 臨床的な解説を書いています wikiの流注 中焦(中脘)に起こり 下って水分穴で大腸を絡い 還って胃口を ...