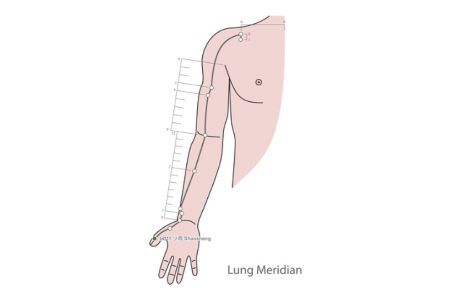

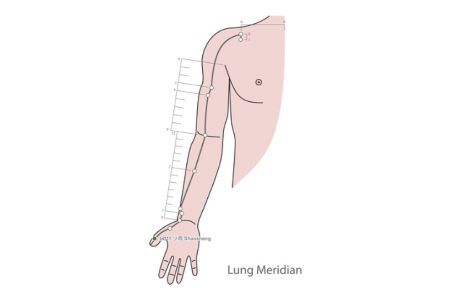

太陰肺経の流注ですが

まず、wikiにある霊枢の流注を載せます

太字になっているところについて

臨床的な解説を書いています

wikiの流注

中焦(中脘)に起こり

下って水分穴で大腸を絡い

還って胃口を循り

膈を上って肺に属する。ついで気管、喉頭を循り

横に腋下に出て上腕内側を循り

少陰・心主の前を行き肘窩(尺沢穴)に下る。前腕の前面橈側を循って橈骨動脈拍動部に入り

母指球より母指末端に終わる。その支なるものは、手関節の上(列缺穴)より示指の末端に入り

手の陽明大腸経に連なる。

以下、太文字になっているところについて

臨床的な解説を加えています

経絡全体の流注が中焦→肺経なのは氣血栄衛を作るため

肺経は中焦から始まります

これは経絡の中を流れる氣血栄衛が

中焦の飲食物+肺臓の呼吸作用

でできるので、最初に肺経が来るのです

氣血栄衛の病の時は

呼吸の気と飲食の気の調整が必要です

霊枢:栄衛生会篇

「人は氣を穀に受け、穀胃に入り、以って肺に伝わる

五臓六腑皆以って氣を受く 清なるものを栄とし濁なるものを衛とする」

水分穴は小腸と大腸の境い目

水分穴は小腸と大腸のさかい目ですので

津液の病があるか診るときには水分穴を調べます

霊枢:経脈篇、大腸に

「是れ津液を主として病を生ずる所の物は」

とあります

大腸経の所生病は津液の病であることがわかります

気管、喉頭をめぐるのは

wikiでは「気管、喉頭をめぐる」となっていますが

東洋医学の古典では咽喉と表現することが多いです

咽喉をに関係ある経絡は

肺経

胃経

脾経

心経

腎経

肝経

が重要でしょう

足の陰経は舌や頭まで流注します

心経も舌に関係あります

胃経は食道や唾液の関係でしょう

肺経はもちろん呼吸や気管に関係があります

腋下に出て、中府、雲門からは教科書通り

中府、雲門以降は教科書どおりです

あとで出てきますが

缺盆穴と中府、雲門の関係が

少し難しいかもしれません

缺盆穴については胃経のところで

詳しく書きます

大腸経に続きます

-

-

陽明大腸経流注の臨床的な解説

陽明大腸経の流注ですが まず、wikiにある霊枢の流注を載せます 太字になっているところについて 臨床的な解説を書いています 大腸経の流注、wikiでは 示指末端(商陽穴)に起こり 示指の橈側白肉際( ...