黄帝内経とは

黄帝内経とは漢代の医学書で

総合的、体系的にまとめられたものでは

医学書として最古の文献です

原本はのこっていない

中国の古い時代には図書目録と呼ぶのでしょうか

書物の名前内容を記録した本があります

高名な図書にはこういうものがあるから重要だよ

ということだと思います

漢代のものには「漢書」「藝文志」「方技略」などがあります

その目録の中に黄帝内経の名があります

原本は残っていません

図書目録の内容などから推察して

後世の名医達がちまたに伝わり残っている医書を

かき集めて再編したものが現在に残っています

黄帝内経が書かれた時代背景

黄帝内経には作者がいません! 作者群がいます

黄帝の名の下に集まった同じ流派の医師軍団が

100年程かけて書き集めた論文集のようなものだと思われます

この時代の中国は

- 孔子の興した儒教派

- 老子や荀子の興した道教派

おおまかにいうとこの2大流派がありましたが

黄帝内経は道教の影響を大きく受けています

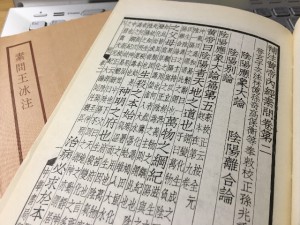

現代まで残っている本について

黄帝内経は

- 素問(全9巻81編)

- 霊枢(別名鍼経 全9巻81編)

に分かれています

「素問」は全巻残っておらず、一巻足りません

- 全元起注本 (西暦500年くらいに編纂された)

- 王冰 (おうひょう)注釈本 (唐代中期、運気7編はココで追加されたとされています)

- 重廣補注素問24巻 (宋代に林億らが校正を加えたもの)

などが現在に伝わっています

我々の研究会は王冰注釈の台湾本を読んでいます

足りない一巻分について

王冰は自分の師匠の家にあったと称して

運気七編と呼ばれる一巻を追加してそれにも訳注をつけています

霊枢は全巻残っている

霊枢は「九巻」や「鍼経」と呼ばれ

長い間、散逸したままでしたが

宋代に入り朝鮮で全本発見され復元されています

中国古典の特徴

中国の古典は原文に手を加えずに

註釈を付加していくスタイルをとっていたので

原文がほぼ元の形のまま後世に伝わっていて、何度か復元されています

そこが中国古典の素晴らしさだと思います

数々の時代の素晴らしい医師によって選ばれ残されているという事実が

黄帝内経の真実性を高めている、と私は思っています

(参考文献) 素問訳注 第1巻 家本誠一著