「全身が痛むのに、検査では異常がない」

「周囲に理解してもらえず、つらさを伝えられない」

このようなお悩みを抱えていませんか?

線維筋痛症は、近年ようやく一般にも知られ始めた疾患のひとつです。しかしその一方で、はっきりとした原因や治療法が確立されていないため、多くの方が不安を感じながら日々を過ごしています。

このページでは、東洋医学と鍼灸の視点から線維筋痛症を捉え直し、症状の理解と緩和の可能性について丁寧にご説明いたします。

線維筋痛症とは

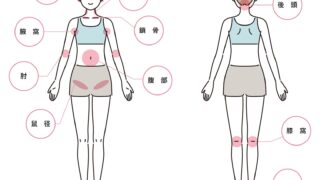

線維筋痛症は、全身の広範囲にわたって痛みやこわばり、ひりひり・チクチクするような不快感を覚える病気です。にもかかわらず、レントゲンや血液検査などの検査結果に異常が出にくいため、「よくわからない痛み」として扱われがちです。

周りからも「怠けているのでは?」と誤解されてしまうことがあり、不安を募らせる方も少なくありません。日常生活に支障が出るほどの痛みがあっても、原因がはっきりしないことで心細さを感じやすいのが特徴といえます。

西洋医学では主に対症療法として、痛み止めや抗うつ薬などが処方されることがありますが、根本的な治療法はまだ確立されていないのが現状です。

東洋医学の視点:五行で見る線維筋痛症

一方、東洋医学では同じ線維筋痛症という病気でも、原因と対処が違うと考えます。

痛みを**五行(木火土金水)**という分類を用いて症状を分類して治療法を探します。

それぞれの臓(肝・脾・肺・腎など)に着目し、関連する症状を読み解くことで、痛みの出方に一定のパターンを見出します。

木:肝臓の症状

痛む場所が移動しやすいのが特徴です。

→その背景には、ストレスや過労によって肝臓が持つ本来の解毒機能が低下したり、筋肉を酷使することで肝に負担がかかったりすることが考えられます。特徴として、悪夢を見ることが多く、特に夜中の1時から3時といった特定の時間に目が覚めやすいといった睡眠に関する悩みも、肝のバランスの乱れを示すサインと捉えられます。

土:脾臓(脾胃)の症状

症状が体の左半身、例えば左の肩甲骨周りや腰などに出やすい傾向が見られます。

→これは、間食が多かったり食べすぎたりすることで消化器官に過剰な負担がかかっている状態が原因の一つとして考えられます。お腹周りがなんとなく重だるく感じたり、特に午後になると疲れが強く出たりするのも、「土」に関連する不調の特徴です。

金:肺の症状

金の症状としては、視覚、聴覚、触覚などが過敏になる「感覚過敏」があります。

→このような五感の過敏さは、痛みが主な症状となる前の、比較的初期の段階で見られることがあります。

水:腎臓の症状

水の症状としては、腰や脚といった下半身に痛みが出やすいのが特徴とされます。

→このタイプの症状は、時間をかけてゆっくりと状態が悪化し、改善しにくい傾向があります。

このように五行を用いると、症状に対する対処法を見つけやすくなります。

五行の考え方を用いることで、一見多様に見える線維筋痛症の症状の中から、パターン別に分類して原因と対処法を読み解く手がかりになります。

原因別の対策:東洋医学的アプローチ

肝の症状へのアプローチ

肝の症状では移動する痛みや夜間の中途覚醒が現れやすくなります。

アルコールや食品添加物など肝臓に負担をかける飲食物を控え、肝の働きを休ませることが肝要です。

夜更かしを避けて十分な睡眠を確保し、就寝前のスマホやパソコン作業を減らして目を休ませる時間を設けると、肝の消耗を抑えて、移動する痛みが少なくなります。

脾の症状へのアプローチ

脾の症状としては左側の背部・腰部が硬くなりやすい傾向があります。

まずは間食を見直し、食事と食事の間に空腹を感じたときは血糖値を急上昇させない軽食(ナッツやゆで卵など)で対処しましょう。

内臓が疲れているサインとして左側の張りを感じた場合、鍼灸やストレッチで該当部位を集中的にほぐすと、脾胃への負担軽減にもつながります。

肺の症状へのアプローチ

「肺」は外界との境界を司り、感覚過敏や気圧変化に伴う痛みが出やすい臓です。

自律神経のバランスを整えることが第一であり、早朝や夕方に散歩をして自然の風や光を感じる習慣を持つと、呼吸が深まり交感・副交感神経の切り替えがスムーズになります。

外出が難しい日は、室内で深呼吸を意識しながら肩甲骨を大きく動かす体操を行い、胸郭の柔軟性を保つとよいかと思います。

腎の症状へのアプローチ

腎の症状としては下半身の痛みや慢性疲労が長引く傾向にあります。

腎は生命力の貯蔵庫といわれ、腎のエネルギーは“貯金”にたとえられ、即効性よりも日々の積み立てが重要です。まずは過労を避け、栄養バランスの取れた食事で現金を稼ぐイメージです。日々消費するエネルギー(現金)を十分に確保したうえで、少しずつ貯金を増やすイメージで養生を続けてください。こうした積み重ねが、下半身の重だるさや倦怠感を根本から軽減する土台になります。

鍼灸での線維筋痛症ケア

鍼灸施術では、五行をベースに個々の体質や痛みの特徴に合わせたツボを選びます。例えば「肝(木)が興奮しているなら肺(金)を補うアプローチを取る」など、五行の関係性(相生・相克の関係)を利用しながら、全身のバランスを調整していきます。

- 筋肉のこわばりや慢性的な痛みを和らげる

- 自律神経の安定を図り、睡眠や精神面をサポート

- 血行促進や免疫力の向上が期待できる

「線維筋痛症に効くツボはこれ!」といった単純な話ではなく、原因や体質を総合的に見ながら施術するのが東洋医学の特徴です。

線維筋痛症の方へのメッセージ

線維筋痛症でお悩みの方は、長引く痛みや理解されにくい症状により、将来への不安を抱えやすいのではないでしょうか。病院では原因不明と言われ、治療薬も決定打がないためにつらい思いをされている方も多くいらっしゃいます。

しかし、東洋医学の視点から見ると、痛みにはそれなりの「背景」や「体質的な特徴」があると考えます。鍼灸治療や日常の養生法(睡眠・食習慣・ストレスケア)を組み合わせることで、痛みを軽減し、全身のバランスを整えていくことが可能です。

おわりに

線維筋痛症は「原因不明だからどうしようもない」というわけではありません。もちろん完治を約束できる病ではありませんが、東洋医学的なアプローチや生活習慣の見直しによって、症状の緩和や体質の改善を図ることは十分に可能です。

困難な病気だからこそ、体に寄り添い、無理をせず、少しずつ回復への道筋を探っていきましょう。痛みの捉え方は人それぞれですが、東洋医学には「その人自身の力を引き出す」治療の選択肢があることを、知っていただければ幸いです。

関連リンク