はじめに

- 肩甲骨のあたりがコッてしかたない

- 肩甲骨をはずして中を掃除したい

- マッサージを受けてもすぐ元に戻ってしまう

など、背中の痛みに悩む人は多く見受けられます。こうした症状は、単に姿勢や筋力だけが原因とは限りません。

東洋医学では、背中に内臓や自律神経の状態が表れると考えます。

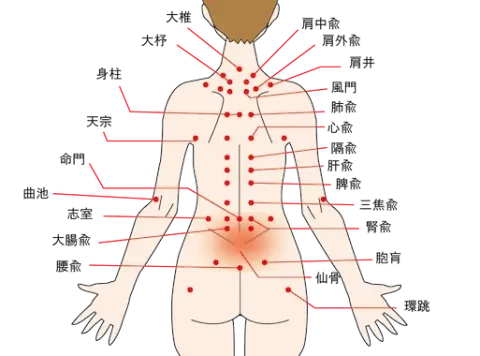

背骨の両脇のツボ「背部兪穴(はいぶゆけつ)」は、各臓器と深く関係しており、ここにコリや圧痛が出る場合は内臓疲労や気血の巡りの滞りが疑われます。

このページでは、まず西洋医学的に見て「急いで病院を受診すべきケース」を簡単に説明し、その後、東洋医学の視点から背中の痛みを解説します。

いろいろ試したけど、背中の痛みやコリがなかなか改善しないという方は、ぜひ東洋医学的な視点を参考になさってください。

1.西洋医学で考えられる緊急の場合

背中や肩甲骨の痛みでは、まずは緊急性を伴う重篤な病気が隠れていないかを確認しておくことが大切です。代表的なものとしては、下記のようなケースが挙げられます。

- 心臓や大動脈に関する疾患

心筋梗塞や大動脈解離などでは、背中や肩甲骨のあいだに鋭い痛みが走ったり、胸が締め付けられるような圧迫感を伴う場合があります。動悸や息切れ、強い不安感などを覚えたら、ただちに救急外来を受診しましょう。 - 脊椎や神経の圧迫による痛み

ヘルニア、感染症、骨折などが原因で強い痛みやしびれが出ることがあります。思い当たる外傷があったり、歩行に支障が出るほどの激痛があるなら、早めに整形外科で検査を受けることが望ましいでしょう。

「もしかしたら、、、」と感じる症状があるときは、自己判断で済まさず、医療機関を受診しておくと安心です。一方で、検査で重大な病気が否定されたのに背中の痛みが慢性化して取れない場合、東洋医学の視点が大いに役立ちます。

2.東洋医学から見る背中の痛みの本質

東洋医学では、背中には内臓と深く関連するツボ(背部兪穴)が集まっていると捉えます。ここにコリや痛みが出るときは、そのツボが対応する臓器の働きが低下している、あるいは気血(水分を含む)の流れが滞っていると考えられます。

- 背部兪穴(はいぶゆけつ)

脊椎の各椎骨に対応し、たとえば胸椎9番に肝兪(かんゆ)、胸椎10番に胆兪(たんゆ)、11番に脾兪(ひゆ:膵臓)、12番に胃兪(いゆ)などが配当されています。背中に違和感や痛みがあるとき、鍼灸師はこれらの背部兪穴に触れてコリの度合いや圧痛をチェックし、内臓の状態を推察することが多いです。

3.背中の痛みと深く関係する内臓

ここからは、背部兪穴のうち、背中の中心にある脾臓(膵臓)・胃・肝臓の役割と日常生活との関係を見ていきましょう。

3-1.脾臓(膵臓)と背中の痛み

東洋医学では、脾(脾臓)は食事から得た栄養を全身へ運ぶ要となる臓器とされています。加えて西洋医学的に見ても、膵臓は血糖値のコントロールに欠かせないインスリンを分泌しています。糖質や炭水化物を摂りすぎると血糖値が急上昇し、インスリンの過剰分泌から低血糖状態が生じやすくなり、膵臓や副腎に過度な負担がかかります。その結果、背中(T11付近)の脾兪が強張りやすく、慢性痛につながりやすいのです。

- 具体例

甘いお菓子をやめられない→血糖値が乱高下→脾兪付近のコリが強くなる→背中が重だるい・張る

3-2.胃と背中の痛み

胃と背中は表裏一体ともいえる関係にあります。冷たいものや刺激物を摂りすぎて胃の働きが落ちると、ちょうど反対側にあたる背中(T12付近の胃兪)が硬くなったり、鈍痛が生じやすくなります。特に冷え性の人は、冷たい飲み物やアイスなどを控えめにするだけでも背中の違和感が和らぐことがあるので、食習慣を見直してみるとよいでしょう。

3-3.肝臓(解毒)と背中の痛み

肝臓は解毒や代謝を司る重要な臓器です。東洋医学でも「肝は血を蔵し、気の流れをスムーズにする」とされています。アルコールを頻繁に飲む、脂っこいものばかり食べるなど肝臓に負担をかける生活が続くと、背中の右側や肩甲骨付近(T9付近の肝兪周辺)が重くなったり痛んだりするケースが見られます。加えてイライラや不眠など精神的なストレスも肝のエネルギーを滞らせ、背中のコリに拍車をかけやすいです。

4.その他の原因として考えられる要因

ここからは、内臓との関連以外にも背中に痛みを引き起こす要因を見ていきます。

4-1.運動不足

長時間のデスクワークや座りっぱなしの生活では、背中の大きな筋肉が凝り固まりやすくなります。もともと筋肉は適度に動かすことで血流を促進しますが、運動不足だと血行不良が慢性化し、硬さや痛みが固定されてしまうのです。

4-2.自律神経の興奮

ストレスや睡眠不足が重なると、交感神経が優位になり、筋肉の緊張状態が続きます。

背骨の近くには自律神経の通り道が多いため、交換神経の興奮が続くと背中が張り、休んでもなかなか疲れが取れないという状態に陥りやすくなります。

4-3.姿勢の悪さ

「背中が丸まる(猫背になる)のは筋力不足が原因」と言われがちですが、東洋医学的には「痛みのある部位をかばうために背骨周辺が引っ張られ、背部の兪穴にコリが生じ、さらに背中が丸まる」という悪循環が起きると考えます。

特に脾兪や胃兪、肝兪などに強いコリがあると、内臓の働きの低下や痛み感覚を無意識で避けようとして、体が前かがみ気味の“楽な姿勢”を取ることがあります。ところがこの楽な姿勢は長期的に見ると背中を丸め、より血流不良を引き起こし、筋肉やツボへの酸素・栄養供給を阻害してしまいます。背部の兪穴に慢性的なコリが生じると、伸ばそうとしても痛みが出るため、どんどん姿勢が崩れていくのです。

5.東洋医学的アプローチ:鍼灸治療とセルフケア

東洋医学のアプローチとして鍼灸は非常に有効です。内臓と関わりの深い背部兪穴をはじめ、全身のツボを使って気血の巡りを整え、痛みの原因を根本から改善していきます。

5-1.背部兪穴を使った鍼灸治療のメリット

- 経絡の流れを整える

経絡とは、東洋医学でいう体内をめぐる“気と血”の通り道です。背部兪穴への鍼灸刺激は、この経絡の流れをスムーズにし、内臓機能や筋肉への酸素・栄養補給を改善する効果が期待できます。 - 陰陽五行学説を踏まえた治療

背中は五行で「土」と関連が強い部分が多く、土は脾臓・胃が司ります。鍼灸治療では、五臓(肝・心・脾・肺・腎)のバランスを全体的に見ながら、乱れた部分を補ったり、過剰な部分を抑えたりします。 - 水分代謝の調整

東洋医学には「三焦(さんしょう)」という、西洋医学にはない臓器概念があります。水分を含む“津液”や気血を全身に行き渡らせる調整役と考えられており、三焦兪を中心に腎兪や膀胱兪などを併せて刺激することで、水分代謝の滞りが引き起こすむくみやこりを改善していきます。

5-2.セルフケアのポイント

- ウォーキングを習慣にする

背骨まわりの血流を良くするには、全身運動が最適です。とくに外を歩くと五感を全部使いますので感覚神経のバランスが整います。その結果、自律神経も整うとされています。 - 胃を冷やさない

常温や温かい飲み物を意識して摂り、冷たいビールやアイスクリームなどを控えるだけでも、胃兪付近の緊張がゆるみやすくなります。 - 糖質を控えめにする

白米やパン、スイーツなどを少し減らすだけでも効果を実感する人は多いです。血糖値の乱高下が落ち着くと、脾兪・膵臓の疲労が和らぎ、背中の痛みも緩和しやすくなります。

6.まとめ

背中の痛みは、筋力や姿勢だけが原因ではなく、脾臓(膵臓)・胃・肝臓・胆嚢などの内臓機能の低下、さらには自律神経やストレスの影響が大きく関わっている場合があります。西洋医学的な視点では見落とされがちな部分を、東洋医学は「背部兪穴」との関連で読み解き、根本からの改善を目指す方法を提供してくれます。

病院の検査で重大な疾患が否定されたにもかかわらず、背中の痛みやコリが長引いているときは、ぜひ鍼灸治療を含む東洋医学的アプローチを検討してみてください。普段の食事や日々の姿勢、運動習慣を少し変えるだけでも、背中の痛みが和らぐ可能性は十分にあります。

慢性化した痛みは放置すると、ますます姿勢が崩れ、さらに血流が悪くなる悪循環にはまりがちです。早めに対処し、「内臓から元気になる」ことで背中のつらさを抜け出していきましょう。痛みを気にせず伸び伸びと背筋を伸ばせるようになれば、日常生活や仕事のパフォーマンスも向上し、心身ともに健やかな毎日を送れるはずです。

以上が、背中の痛みと内臓・背部兪穴との関係、そして鍼灸を含む東洋医学の活用方法についてのまとめです。参考になりましたら幸いです。もしさらに詳しいアドバイスや治療を望む際は、信頼できる鍼灸院や東洋医学の専門家に相談してみてください。