―「逆子ですね」と言われたら、早めのケアが赤ちゃんとママを救う―

1.逆子とは? 早めに行動するべき理由

妊娠後期に入っても赤ちゃんがお尻や足を下にした状態(=逆子)のままだと、出産時に帝王切開などの選択を余儀なくされる場合があります。

特に34週以降になると医師から「手術の予約を考えてください」と言われるケースがあり、そこで初めて慌てて来院される方も少なくありません。しかし、心身ともに焦りが募ってしまうと、身体が強張って治療効果が十分に得られないことも。

「逆子かも」と言われたら、まずは早めにお灸などのケアを始めましょう。

2.逆子の原因を東洋医学で考える

2-1.陰陽バランスの崩れ

東洋医学では、赤ちゃんは“陽”、母体は“陰”とされ、妊娠中はお互いのバランスを保つことが大切だと考えます。何らかの理由で母体の陰性(冷えや疲労など)が弱くなったり、赤ちゃんの活力(陽性)が低下すると、うまく回転しにくくなる可能性があります。

2-2.冷え・過労が逆子を招く

特に注目されるのがおへそから下の冷えです。子宮の血流が悪く硬い状態だと、赤ちゃんにとっては上半身のほうが温かく感じ、自然に頭を上に向けることも少なくありません。

また、妊娠中の過労やストレスも、身体を硬直させて赤ちゃんの動きを制限する要因になりやすいといわれています。

3.逆子になりやすい生活習慣と、今すぐできる改善策

3-1.冷え対策:服装と食生活の見直し

- 服装

「妊娠中でもおしゃれしたい」と思われる方は多いですが、服が少しでもお腹まわりを締め付けると血行を阻害します。試しにバンザイしてみて、生地が引っ張られるようなら要注意。ゆったりとしたものを選びましょう。

- 食生活

炭水化物中心の食事では身体が冷えやすく、タンパク質不足に陥りがち。赤ちゃんが成長するための栄養が不足すると、さらに回転が難しくなる恐れも。

良質なたんぱく質(魚、肉、卵、豆類など)を意識的に摂取し、冷たい飲食は控えめにすると◎。

3-2.過労とストレスを避ける

妊娠中は「産前にやりたいことがいっぱい」と動き回ってしまいがちですが、逆子を治すには心身を緩めて休む時間が不可欠です。

- 逆子休暇の発想

昔は「逆子休暇」という言葉があったように、ゆっくりと休息を取るだけで改善することも珍しくありません。

- 家事・仕事のセーブ

長時間の残業や引っ越し、マタニティ向け習い事、旅行など、負担の大きい計画は一時的に減らすよう調整するのが理想的です。

3-3.重い物を持たない・長時間のウォーキングを控える

体力づくりのために、妊娠後期でも積極的に歩かれる方もいらっしゃいますが、過度な運動は逆効果です。

東洋医学の五臓説では、妊娠や出産において特に肝臓が重要な役割を果たすとされています。したがって、過労や重労働は肝臓に負担をかけます。

骨盤周辺が疲労も気になります。骨盤の動きがなくなると逆子の改善が難しくなる恐れがあります。

特に、上のお子さんを抱える機会が多い場合は、できるだけ周囲の協力を求めるようにしましょう。

4.逆子を改善するお灸のはじめ方:三陰交(さんいんこう)の活用

4-1.なぜ早めの開始が大切?

- 30週までの治療開始で約90%以上の改善率

- 30~31週で80%

- 32~33週で70%

- 34~35週になると40~50%前後

逆子の改善率ですが、徳田漢方はり院での目安は上の表になります。

赤ちゃんが大きくなるほど回転しづらくなるのは事実です。「自然に治るかも…」と待ちすぎるより、まずはお灸を始めるほうが得策と思います。

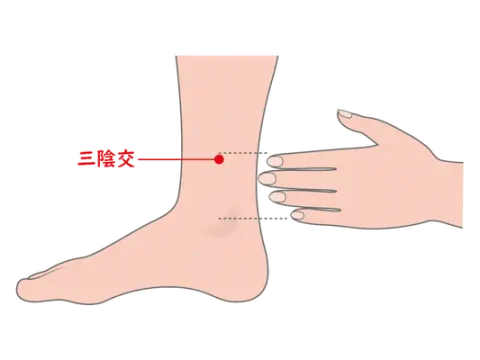

4-2.お灸におすすめのツボ:三陰交

逆子の改善を目的としたお灸治療には、三陰交というツボがおすすめです。

内くるぶしから指4本分上の、骨と筋肉の境目あたりが「三陰交」です。ここに「せんねん灸」など、貼り付けタイプのお灸を1回につき1~3壮(※1壮=1つ)すえてください。あくまで「気持ちいい」と感じる範囲で十分です。

- 赤ちゃんがよく動く?

お灸を始めると胎動が活発になる方が多いですが、赤ちゃんが心地良い証拠とも考えられます。あまり心配しすぎず、火傷に気をつけながら続けてみましょう。

5.鍼灸治療でのアプローチ

5-1.全身の気血水を整え、子宮環境をあたためる

徳田漢方はり院ではお腹に鍼はしません。主に手足・腰・後頭部などのツボを用いて、子宮への血流を促進し、冷えを改善。柔らかくあたたかい子宮を作ることで、赤ちゃんが自然に回転しやすい状態を整えます。

5-2.逆子のはり治療の回数と目標

- 1回で頭位に戻る例もありますが、平均3~5回くらいを目安にご来院いただくのが一般的です。

- 36週以降になるとスペースが限られ、治療効果が出にくくなります。

5-3.赤ちゃんに影響はない?

鍼灸治療はあくまでお母さん側の血行やエネルギーバランスを整えるものであり、赤ちゃんに直接刺激を加えるわけではありません。赤ちゃんにとって環境が快適になり、結果として逆子が改善する流れなので、基本的に害はありません。

6.よくある質問(Q&A)

- 「逆子ですね」と言われても自然に治る可能性は?

確かに自然に戻る例もありますが、週数が進むほどその確率は下がる傾向があります。特に初産の場合は骨盤が固くて改善しにくい例も。早めの対策がよろしいと思います。 - 1日どのくらいお灸をすえればいい?

三陰交へのお灸は、1回につき1~3壮を目安に行い、熱さを感じたらすぐに外すなど、火傷に注意しながら施術してください。無理に長時間続ける必要はありません。ツボに熱が十分伝われば効果は期待できるため、熱さを感じた時点でその日のお灸を終えてください。 - 鍼灸治療の間に気をつけることは?

冷えと過労を防ぐのが最優先。特に腰やお腹周りの保温を徹底し、外出や運動を控えめにするだけでも、体感が変わる方が多いです。

7.まとめ:逆子は「母体の環境づくり」がカギ

- 冷えや過労があると、赤ちゃんが回転しにくい

- 32週を超える前にお灸や鍼灸治療を始めると改善率が高い

- お腹にはりを打たず、全身の気血を巡らせて子宮をあたためるアプローチ

- 生活習慣の改善(服装・食事・休息)+ お灸(特に三陰交)のセルフケアが効果的

赤ちゃんが成長するほど回転するスペースは限られます。できるだけ早期に「身体を温める」「疲れを溜めない」「お灸を試す」という3点を取り入れ、母体にとっても赤ちゃんにとっても快適な環境を整えていきましょう。もしご不安なことがあれば、お気軽に徳田漢方はり院へご相談ください。お母さんと赤ちゃん両方の健康を第一に考えた施術とアドバイスを行っております。