めまい・ふらつきを根本から見直す:東洋医学の視点

最近、スマートフォンやタブレットなどの使用時間が増えたことも影響し、めまいやふらつきを訴える方が多くなっています。急に視界が回ったり、体のバランスを取れなくなったりすると、日常生活に大きな支障が出るだけでなく、不安感も強まります。病院で検査をして「問題なし」と言われても、「この不調は一体何?」とモヤモヤする方が少なくありません。

ここでは、めまい・ふらつきの代表的な原因と、西洋医学と東洋医学それぞれの捉え方を整理します。さらに、東洋医学における臓腑(肝臓・腎臓など)との関わりや鍼灸を活用したケア方法を詳しく解説します。

1. めまい・ふらつき:耳と脳、どちらが原因?

1-1. 耳(内耳)の異常が原因の場合

- 三半規管の炎症・水腫

バランスを取る役割を担う三半規管が炎症を起こしたり、水分が溜まると、回転性のめまいが生じることがあります。 - 内リンパ水腫

内耳リンパ液が過剰に増える「内リンパ水腫」は、低音域の難聴や耳鳴り、耳閉感を伴うことが特徴的。メニエール病の一因として知られています。 - 前庭神経の炎症

感冒(風邪)などのあとに前庭神経が炎症を起こすと、耳周辺のバランス感覚が乱れ、突然のめまいを招くことが少なくありません。

これら耳が関与するめまいに対しては、早期に適切な診断と治療を行いながら、必要に応じて鍼灸などの東洋医学的ケアを取り入れることで、症状の緩和が期待できます。

1-2. 脳(中枢神経)の異常が原因の場合

- 脳梗塞・脳出血のごく軽度な状態

脳の平衡感覚を司る部位への血流が一時的に低下すると、めまいを起こす可能性があります。 - 動脈の血流不足

椎骨動脈や脳底動脈など、脳へ血液を送る経路で流れが悪くなると、脳が十分な酸素や栄養を得られず、ふらつきやめまいが出現しやすくなります。 - 脳腫瘍

平衡感覚を保つ部位に腫瘍ができると、回転性めまいを繰り返すことがあります。

こうした重大な脳疾患が関わるめまいは、鍼灸では対応しきれません。まずは脳神経外科の検査で明確に原因を把握することが重要です。重大なリスクが否定された場合、東洋医学や鍼灸によるアプローチで体質を整え、残るめまいやふらつきを根本から改善していくという流れがおすすめです。

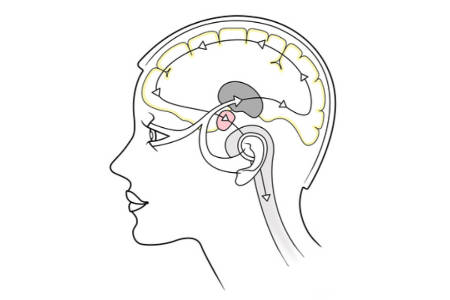

2. 東洋医学で考える「めまい」:目と耳、そして肝・腎の関係

東洋医学では、めまいを大きく「目」に由来するものと「耳」に由来するものに分けて考えます。これを中国古典では“眩暈(げんうん)”とも表現し、症状としては以下の2つに大別されます。

- 目がクラクラする、目の前が暗くなる

- 頭がくらくらして平衡感覚が乱れる

これらは「肝臓や腎臓などの内臓が弱っている状態」や「気血の流れが滞っている状態」と深く関連しています。具体的には、次のように区分できます。

2-1. 肝臓のめまい

- 原因

目と肝臓は東洋医学で「相互に影響する関係」にあるとされます。長時間のスマホ・パソコン利用や慢性的な睡眠不足で目を酷使すると、肝臓に負担がかかりやすくなり、解毒機能が追いつかなくなることが多いです。また、添加物の多い食事や質の悪い油を日常的に摂取していると、肝臓の疲弊が加速します。 - 症状の特徴

「視界がチカチカする」「急に暗転するようなめまい」「春先に不調を訴えることが多い」などが挙げられます。 - 対策

- ハードワークは肝臓を消耗させます、適度の休息が必要です

- 質の高い睡眠と休息を確保し、目を酷使しすぎない

- 外食や加工食品を控え、なるべく自然な食材を選ぶ

2-2. 腎臓のめまい

- 原因

腎臓は東洋医学で「精力」を貯める臓器とされ、体力の貯金箱のような役割を担います。過度のダイエットや激しいストレス、食事でのタンパク質不足などにより精力を消耗しすぎると、腎臓が弱ってめまい・ふらつきが起こりやすくなります。 - 症状の特徴

「立ち上がったときのふらつき」「疲れやすく、下半身に力が入らない感じ」「貧血と似た状態」など。 - 対策

- 十分なタンパク質(肉・魚・卵・大豆製品など)を摂取し、体力の底上げを図る

- 無理なダイエットを避け、バランスよくエネルギーを確保する

- ストレスを溜め込みすぎないよう、適度な息抜きやリラックスタイムを設ける

3. なぜ目や耳が影響するのか? その背景を知る

3-1. 肝臓が弱ると「目」に症状が出やすい

東洋医学では、五臓六腑を「肝・心・脾・肺・腎」と捉え、それぞれが特定の器官に対応すると考えます。肝臓は「目」を支配し、全身の血量や解毒を担当します。スマホやパソコンで目を使いすぎると肝臓の気血が消耗し、肝機能を支える力が低下していくと見られているのです。その結果、めまいや目の疲れだけでなく、イライラや肩こりなども併発しやすくなります。

3-2. 腎臓が弱ると「頭」や「耳」に影響しやすい

腎臓は耳や骨、そして生殖機能とも関わりが深いとされます。長期的な精力消耗や栄養不足、過度なストレスが続くと、腎の働きがダウンし、耳鳴りやふらつき(乗り物酔いのような感覚)などが現れやすくなります。

4. 東洋医学的アプローチ:鍼灸でめまいをケアする

4-1. 経絡を整える鍼灸の役割

身体には多数のツボ(経穴)があり、それらは経絡というルートを通じて臓腑とつながっています。鍼灸では、めまいのタイプや個人の体質を見極め、関連するツボを刺激して全身の気血の流れを調整。肝臓・腎臓を中心に、内臓の機能をサポートするツボを選びます。

4-2. 食事・生活習慣の改善と併用

めまいを根本的に治すには、鍼灸だけでなく日々の習慣を見直すことが不可欠です。

- 肝臓への負担軽減:甘いものや添加物、アルコールの過剰摂取を控える

- 腎臓へのエネルギー補充:良質なタンパク質やミネラルを摂る

- リラックス法を取り入れる:ヨガ、瞑想、深呼吸などでストレスを緩和

鍼灸治療とライフスタイル改善を併用すれば、めまいを引き起こしにくい身体を作れる可能性が高まります。

5. 自分でできるセルフケアのポイント

5-1. 目の使いすぎを防ぐ

- 画面を見続けない:パソコンやスマホの画面を長時間見た後は、必ず遠くの景色を眺めたり目を閉じたりして休憩を入れる。

- 夜間のブルーライト対策:暗い部屋でのスマホ使用は避け、画面の明るさを抑えたりブルーライトカットフィルターを活用する。

5-2. 十分なタンパク質とミネラル補給

- 毎食にタンパク源を1品:肉・魚・卵・大豆製品などを意識して摂取し、腎臓のエネルギーを補強する。

- ミネラルを含む食材:海藻類、ナッツ類、野菜をバランスよく摂り、血液の流れをサポートする。

5-3. ストレスケアと適度な運動

- 呼吸法・ストレッチ:少しの時間でも深い呼吸を意識するだけで自律神経が整いやすくなり、めまいの頻度を抑えることが期待できる。

- ウォーキングや軽い筋トレ:過度な運動でなくても、日々体を動かして血行を促進することが大切。

6. まとめ:めまいは「体が休みを求めている」サイン

めまい・ふらつきの背景には、耳や脳の問題が隠れていることもありますが、検査で重大な疾患が否定された場合は、東洋医学の視点で身体全体のバランスを見直すことが重要です。肝臓や腎臓が疲れ、目や耳へのエネルギー配分がうまくできなくなると、回転性のめまいやふらつき、視界の暗転などが出やすくなります。

鍼灸治療では、全身の気血の流れを調整しながら肝・腎などの臓器をサポートし、体質を根本から改善していく方法をとります。そこに、生活習慣の改善(目の酷使、タンパク質不足、睡眠不足などを解消する取り組み)を組み合わせることで、めまいの再発を防ぎやすくなるのです。

もし「検査では問題ないのに、めまいが一向によくならない」「ふらつきが慢性化して生活の質が下がっている」というお悩みがあれば、東洋医学を取り入れたケアを検討してみてはいかがでしょうか。めまいは、体が「少し休ませて」「栄養や休養が足りていないよ」と送るSOSの可能性があります。自分の体を大切にいたわりつつ、必要に応じて鍼灸院などで専門的なアドバイスを受けることで、不安な日々から解放される第一歩となるでしょう。